私のたちの会社はウェブ事業部もあり制作・ウェブマーケティングも行なっているのですが、デザイナーや映像制作スタッフにもマーケティングに興味を持って欲しいということで、今回は、株式会社メリル代表取締役 “なかじ”さんこと、中島大介社長を講師にお招きし、SEOセミナーを開催して頂きました。

なかじさんといえば、YouTubeチャンネル「ウェブ職TV」(登録者数14.5万人) の運営者としても知られています。SEO・オウンドメディア運営・AI活用など、“むずかしい話を楽しく、わかりやすく”配信されています。

セミナー当日もその雰囲気そのままに、笑いが絶えず学びの多い2時間となりました。

日頃マーケやらないスタッフはこんな感じ

今回のセミナーは、マーケティングチームだけでなく、デザイン・映像制作など、普段ウェブのマーケティングに直接関わらないスタッフも全員参加。

いわば、現場スタッフのためのSEOセミナーでした。

「SEOって何となく聞いたことあるけど、正直よくわからない」

「検索結果って、どうやって決まるんだろう?」

そんな状態からのスタート。

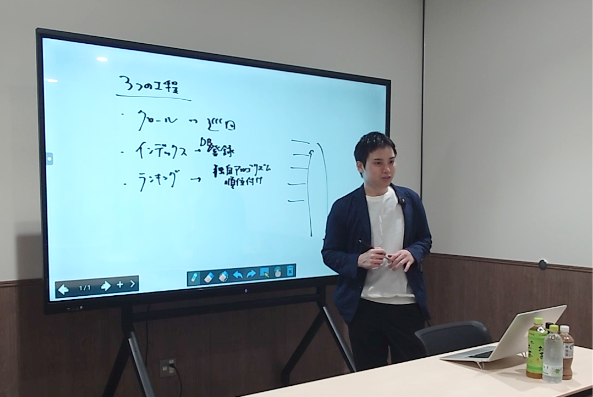

最初の講義は、Google検索がどんな流れで結果を作っているのかという話。

1. クロール(Googleがページを巡回して情報を収集)

2. インデックス(集めた情報をデータベースに登録)

3. ランキング(検索意図に合う順に並び替える)

とてもシンプルですが、なかじさんのお話しは理屈ではなく感覚で理解できました。この講義中に出てきた、「クロールバジェット(Googleが一度に巡回できるページ数)」という仕組みは、多くのスタッフにとって初めて聞いた言葉でした。

「“クロールバジェット”という言葉を初めて聞いた。1回のクロールに限界があるから、ページ構造を整理することが大切だとわかった。」

「今まで“SEOはキーワードの話”だと思っていたけど、サイト全体の設計やリンク構造が重要なんだと理解できた。」

「なんとなく知ってたことが“筋道立って”理解できた感じです」

「専門用語を使わずに説明してくれるから、めちゃくちゃわかりやすかった」

という声が多く聞かれました。

Googleが大切にしていることは、実はとてもシンプル

次に話題になったのが、

Googleが掲げる理念。

「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」

このフレーズを聞いて、SEOの本質に触れた気がしました。さらにこの理念を具現化するためにGoogleが掲げている「10の真実」を紹介して頂き、これを元に考えれば、自然と正しいSEO対策が実現できるという確信を得られました。

「SEOって“Googleに気に入られるための技術”だと思っていたけど、実は“ユーザーを見ているかどうか”を問われているんですね。」

「遅いより早い方がいい。つまり、読み込みスピードや見やすさも評価対象になるんだと知った。」

「技術や知識よりもユーザーのためになるかを考えればいいんですね」

ウェブ制作の技術やSEOの知識がなくても、ユーザーという立場でコンテンツのアイディアや見にくいところなどを指摘したり提案・アドバイスすることも大事なんだと思ってもらえたようです。

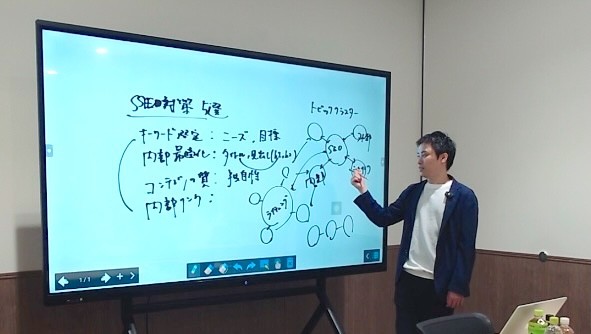

SEOの5つの柱 ─ 中島社長が語る「地に足のついた施策」

講義中盤では、実際に効果を上げるための5つの基本要素が紹介されました。

1. キーワード選定

例えば「青汁 おすすめ」で上位表示しても思ったほど売れない。

→ キーワードの“目的”と“ニーズ”を読み解くことが重要。

2. コンテンツの質

独自性・専門性・網羅性を備えたページづくり。

3. 内部リンク構造

ページ同士をつなげる「トピッククラスター構造」で評価を高める。

4. ユーザー行動指標(NavBoost)

CTR(クリック率)や滞在時間(40秒以上)が重要。

すぐに戻る行動=「ポゴスティッキング」はマイナス評価。

5. ペナルティの回避

・キーワードの詰め込み

・ワードサラダ

・低品質なページ

・不自然なリンク

どれもシンプルですが、安易に考えてはいけないSEOの深さや実践の積み重ねが大切な要素ばかりをわかりやすい具体例で説明して頂きました。

特に「検索結果でクリックされるタイトルの作り方」「滞在時間を伸ばす文章構成」など、すぐに実務で活かせる話も多くありました。

「全体的に、ふわっと理解していた部分を整理してもらえた感覚です。専門用語も噛み砕いて話してくれたので、置いていかれなかった。」

「“知っているけど説明できない”状態から、ちゃんと人に話せるようになった気がします。」

「普段マーケチームの会話で出てくる言葉の意味が、ようやく理解できた。SEOの裏側を知ることで、自分の作業がどこにつながるのか見えた。」

などの感想がありました。

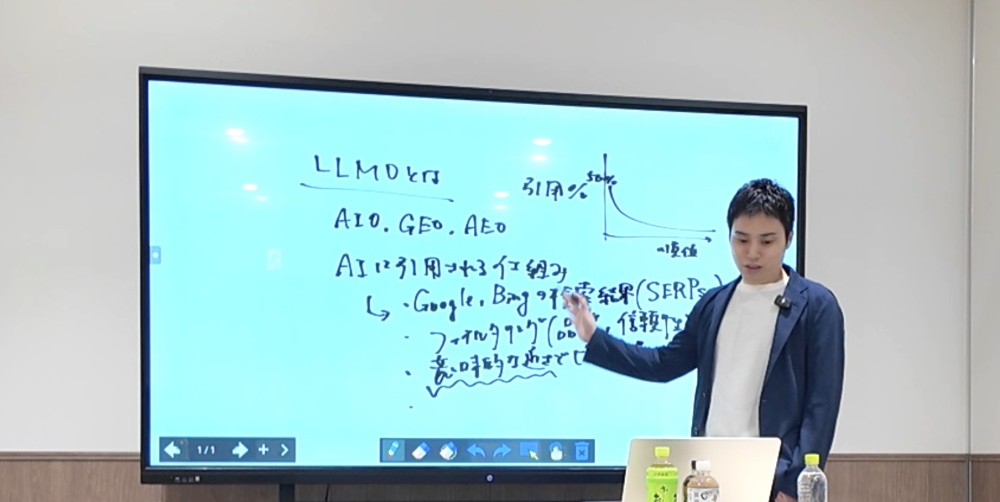

AI時代のSEO ─ 「LLMO」という新しい考え方

後半は、AIの普及によって変わりつつある検索の仕組みへ。

なかじさんが話してくれたのは「LLMO(Large Language Model Optimization)」という新しい視点でした。

ChatGPTのようなAIが情報を引用する仕組みでは、“クリックされる”よりも、“AIに引用される”ことが評価につながる時代へ。

「Googleで1位でも、AIが別のサイトを引用することがある。」

「AIに選ばれるページは“意味的なつながり”や“信頼度”が重視される。」

この話題には、参加者も強い関心を示しました。

セミナー後、あるスタッフが試しに弊社クライアントである松浦漬本舗さんに関連するキーワードでAIに「松浦漬けとは?」と聞いてみたところ、実際のメーカーサイトではなく、個人の体験記事が引用されていたそうです。

「個人ブログの記事をもとにAIが文章を生成していて、“体験情報が上位にくる”というのが衝撃でした。」

上位表示ではなく引用されるという観点。まさにAI時代のSEOが始まっているんだと体感できました。

エンティティ(実体)というキーワード

講義の中で、スタッフ全員が知れてよかったと言っていて印象的だったのが、「エンティティ(Entity)」という概念についてのお話でした。

Googleが情報を整理する際、「どの会社が何をしているのか」「誰がその情報を発信しているのか」を“実体”として理解することが重視されるということ。

「個人ブログが弱いのではなく、“Googleが実体を掴めていない”だけ。」

「だからこそ、SNS・ニュース・PRで名前を出すことも重要。」

「会社名を一貫して使う、外部に情報を残す――そうした積み重ねが、信頼される“エンティティ”を作るんだと実感しました。」

この概念は、今後の情報発信戦略にも大きく関わる考え方として社内でも意識していこうと話しました。“実在を伝える”という意味では、LEDビジョンを販売してますよ、レンタルしていますよという情報だけでなく、施工やイベントや日頃の出来事などもしっかりと発信することで、ユーザーにも実体を伝えることが大事なのではないかと思います。

「AI登場以降のSEOトレンドは知らないことが多く、自分の知識が古いと痛感しました。」

「“SEOは終わった”と聞いていただけど、実際は形を変えて、より重要になっているのではないかと感じた。」

「Googleに好かれることより、“信頼される存在”になることが本質なんだとわかった。」

このあたりの理解は、AI活用が進む現在のウェブマーケティングにおいて欠かせない視点だと思います。特にLED事業部では、導入実績や現場情報をどのように発信すべきか?今後の戦略の方向性を考えるヒントにもなりました。

SEOは資産になる

講義の中で何度も出てきたキーワードが「SEOは資産になる」。

「広告に頼らず、長く集客できるのがSEOの良さ。」

「短期的な効果ではなく、地道な積み重ねが将来の資産になる。」

LEDビジョンの販売や施工も、案件が終われば次の現場へと移ります。しかし、その実績を“コンテンツ”として残し続けることで、未来のお客様へとつながる情報資産に変わる。この考え方は、制作・設営・サポートなどすべてのメンバーに共通する気づきでした。

「SEOってマーケチームの仕事だと思っていたけど、情報をどう出すか、どう残すかは全員に関係している。」

「AIに選ばれるページになるには、やっぱり“中身”が大事。現場の写真や体験を発信していくこともSEOになると感じた。」

「SNSやYouTubeも含めて、自社の存在を広く出していくことが“エンティティ”につながるんですね。」

これまで弊社では、ウェブ事業部が自社事業やクライアント様と共に試行錯誤を重ねて得た知見でSEOを実践してきましたが、なかじさんのセミナーを受講したことで、方向性は間違っていなかったと確信でき、新しい知識や考え方も学べたので、今後に活かしていきたいと思います。

中島社長!有意義なセミナー、本当にありがとうございました!

今後に向けて ─ LEDビジョン事業で活かせる学び

今回のセミナーを経て、LEDビジョンチーム内でも「自社の導入事例をもっと濃い内容にして発信していこう」という声が上がっています。

設営風景や完成までの過程を定点カメラで撮影したり、“どんな課題をどう解決したのか”を記事としてまとめたり。そうした一次情報こそが、AI時代のSEOで評価される要素であることを学びました。

「AIで書ける内容ではなく、現場の生の情報を発信することが大切。」

SEOとは単なる技術ではなく、信頼を積み上げるための仕組みだということ。

Googleの理念「ユーザーに焦点を絞れば、あとはついてくる」。

この言葉に象徴されるように、

“どうすればお客様が知りたい情報を正確に受け取れるか”を考えることがすべての出発点。

LEDビジョンという製品を通して、私たちは「空間に情報を届ける」仕事をしています。

これからは、ウェブ上でも同じように“信頼できる発信”を届ける会社でありたいと思います。

セミナーで使用した100インチタッチパッドモニター

今回の講義では、弊社製品の100インチタッチパッドモニターを使用しました。なかじさんには、セミナー直前に1分程度の操作説明を行っただけでしたので、心配でしたが全然大丈夫でした!初見の方でも簡単に使えることがわかってホッとしています!

大人数でのセミナーや企業研修など、情報を“見せる”プレゼン用途にも最適な製品であることを改めて実感しました。興味がある方は、お気軽にお問い合わせください!